本文转自:贵州日报

摄影家杨延康:

从影像开始的追梦人生

贵州日报天眼新闻记者赵相康

人物名片

杨延康,贵州籍知名摄影师,法国VU图片社签约摄影师,获徐肖冰典藏大奖,“中国具有影响力摄影家”(—年度)奖,首届沙飞摄影奖等,年、年连续两年被中国《摄影之友》杂志评为“中国最有影响力摄影人物”。

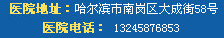

杨延康摄影作品。

(本版图片均由受访者供图)

在位于贵阳市宝山北路贵州师范大学美术学院顶楼的摄影棚内,三只大灯组成的包围式灯组围绕着杨延康。灯光闪烁的瞬间,杨延康的肖像被定格在涂满药水的玻璃板上,摄影师邹明松为杨延康拍下一张湿版摄影。10多分钟后,这张影调厚重的湿版上透出一张和善的面容,和一双带有洞悉事物本质捕捉瞬间能力的双眼。

杨延康是贵州安顺人,他的摄影作品在国内外纪实摄影领域取得骄人成绩。

杨延康每次回家的消息只要一传开,贵州摄影圈就会瞬间“炸锅”,各路人士纷纷与其相约,这次拍摄湿版摄影也是如此。7月中旬回贵阳,他除了担任贵阳镇山国际影像周策展人之一,带着“为贵州摄影做点事”的任务,脚上还穿着一双骨折固定用的木板鞋,走起路来有些费劲。

对杨延康来说,跛着的脚在回家面前并不是问题,只要能为贵州优秀摄影人才的作品发声,并把他们的故事讲给世界听,让贵州摄影人走得更远,便是完成了他和朋友们的“心中的理想”。

追逐理想寻找意义

什么是理想和意义?对杨延康来说,从安顺织袜厂工人到纪实摄影师的职业转换,从走出安顺的那一刻,就是他追逐理想寻找意义的开始。

杨延康出生在安顺,医院的宿舍内。在乡亲们眼里,他是一个不安分的少年,但杨延康始终认为,自己是一个热爱文体活动的文艺青年。

他说,艺术是他“像梦一样的追求”。

年代,杨延康读完初中,被安排到安顺织袜厂做机修工人。在安顺,杨延康喜欢运动是出了名的。那些年,安顺经常举办运动会,杨延康也常作为裁判受邀参加。

杨延康还经常参加安顺市文化馆活动。学写作、学摄影,杨延康一样都没落下。

安顺市文化馆有位老师叫李媚,年,她的摄影作品在中国首届女摄影工作者展览上斩获金牌、铜牌。领奖回来,李媚给安顺摄影爱好者上摄影课。彼时,正在安顺市文化馆小说组学习的杨延康觉得艺术是相通的,就跑去摄影组听课。

起初,杨延康非常羡慕摄影师这份工作,当听到李媚分享的国内外优秀摄影作品,杨延康发现自己爱上了摄影。

于是,杨延康借来一台海鸥4B型相机,拍了一张同事家孩子在树后冒出头来的影像,并取名为《爸爸,我在这里》,入选了当时安顺举办的一次诗歌、摄影、绘画展览。这让杨延康信心大增。

二十世纪八十年代初,安顺织袜厂修厂房来了许多基建工程兵,住在厂房的杨延康经常和他们一起打篮球,工程结束后,这些工程兵又被派往深圳,集体转成建筑公司。杨延康感到非常不舍,心中埋下一颗去深圳闯一闯的种子。

年,恰逢安顺建筑联社跟深圳一家企业联合成立餐饮公司,要在安顺招聘厨师,此时的杨延康一心想着要去深圳发展,于是,他找到工厂营养科的师傅,学面点手艺,凭借着山东人的基因,杨延康学面点上手很快,他顺利考上这家酒店的白案师傅。

不做馒头做摄影

一个月后,他如愿去了深圳。

年12月29日,杨延康坐着拉厨具、砧板等厨房工具的大货车从安顺出发前往深圳。此时的杨延康已经30岁,坐在副驾驶上,望着远去的家,杨延康内心既高兴又失落。颠簸两天后,终于来到深圳。

在此之前,李媚应邀来到深圳参与创办并主编《现代摄影》杂志。一天,李媚恰巧来到杨延康所在的餐馆吃饭。杨延康的出现让李媚感到惊讶。在得知李媚在深圳创办摄影杂志,杨延康鼓起勇气问李媚是否需要人,李媚很爽快地答应了。

来到杂志社工作,李媚见杨延康喜欢摄影,就经常鼓励他多去拍,周末有时间可以拿着杂志社的莱卡相机和胶卷去拍照,并教他如何运用点线面进行构图。

杨延康非常喜欢这份工作。做发行,杨延康经常收到很多来稿,李媚让他拆稿件问他哪些喜欢,哪些不喜欢,为什么喜欢,又为什么不喜欢。这样一来,使得杨延康对摄影作品的品鉴能力迅速提升。

发行工作让杨延康很快认识了全国优秀的摄影师,其中,包括侯登科等在内的许多陕西摄影师群体。每年,杨延康利用20天的探亲假和20天的创作假,从深圳来到陕西学习、创作,杨延康曾在日记中写下这样一句话:自己像是一个邮包,从深圳寄往陕西,又被派发到宝鸡凤翔……

年,杨延康的勤奋换来的是在深圳举办首次个人摄影展。

向世界发出贵州好声音

30多年的纪实摄影之路,杨延康完成了他最初离开安顺追逐理想和意义的华丽转身,成为备受国内外

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzl/8865.html